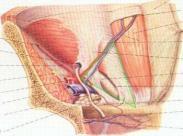

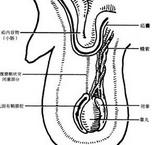

疝囊經過腹壁下動脈外側的腹股溝管深環突出,向內、向下、向前斜行經過腹股溝管再穿出腹股溝淺環,并可進入陰囊,稱為腹股溝斜疝,約占腹股溝疝的90%,是最常見的腹外疝。

中醫病機1.肝郁氣滯肝本受邪,或情志傷肝,或土壅木郁,而肝氣郁,失于疏泄,經脈失和而致狐疝。如李中梓《醫宗必讀》中指出:“一切疝證,非肝木受邪,即肝木自病,此言狐疝,乃肝經自病也。”2.中氣下陷先天稟賦不足,肝腎虧虛或素體虛弱,年邁體衰;或內傷脾胃;或久咳、久瀉,便秘努爭;或強力舉重,操勞過虛,均可導致脾胃功能減弱,氣虛下陷,筋脈弛緩,不能固攝而成狐疝。3.感受寒濕久坐濕地,或冒雨雪,或寒冬涉水,感受寒濕之邪,以致寒濕凝滯,阻于厥陰,經脈失和,氣滯不行,發為狐狐疝之名首見于《內經》,如《靈樞·五色篇》謂:“男子色在于面王,為小腹痛,下為卵痛,其圓直為莖痛,高為本,下為首,狐疝潰陰之屬也。”又如《靈樞·本臟篇》謂:“腎下則腰沉痛,不可以俛仰為狐疝/指出了狐疝為男性病之一,并對其癥狀及病機作了簡要的說明。漢·張仲景《金匾要略·趺蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病脈證第十九》中說:“陰狐疝氣者,偏有大小,時時上下,蜘蛛散主之。”提出了狐疝的主治方劑和治療原則,又闡明了其病機和癥狀是由于寒氣凝結厥陰肝經而至每于站立或行走時墜入陰囊,當平臥時則縮入腹內,嚴重的由陰囊牽引少腹劇痛,極輕的則僅有重墜感。隋·巢元方在《諸病源候論》中列《諸疝候》,對狐疝病的癥狀、治療作了較系統的論述。金元時期,醫家對狐疝的認識更加全面和深刻,對病因、臨床表現、治法的探討日趨完善,更具有臨床指導價值,其觀點和認識受到后世醫家的推崇,時至今日仍有很高的臨床價值。其中主要是張子和,他總結歸納了《內經》和《諸病源候論》的認識,結合自己的臨床實踐,提出了更加精辟的論述,如《儒門事親》說:“狐疝其狀如瓦,臥則入小腹,行立則出小腹入囊中,狐則晝出穴而溺,夜則入穴而不溺,此疝出入上下往來正與狐相類也。”并指出:“肝所生病為狐疝,當用逐氣流經疏導之藥,外打一針環以布綿包裹如帶,鉤時鈐之,免其出入不常,亦妙法也。”延至朱丹溪、張景岳對此病的認識與上相同,需要指出的是:以狐貍之晝出穴而溺與夜人穴不溺類比狐疝之陰囊時大時小顯然欠妥,臨證只需理解其精神即可。在近期出土的《五十二病方》中對該病亦有所論述,該書談到以布裹陰囊,將囊置壺中及騎于垣上納腎之法,表明祖國醫學對狐疝的治療已積累了一定的經驗,現在仍有一定的指導意義。后世醫家對本病論述頗多,在辨證施治方面又有新的方法和經驗。

疝。