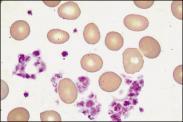

小兒缺鐵性貧血是嬰幼兒時期最常見的一種貧血。其發生的根本病因是體內鐵缺乏,致使血紅蛋白合成減少而發生的一種小細胞低色素性貧血。臨床上除可出現貧血外,還可因缺鐵而降低許多含鐵酶的生物活性,進而影響細胞代謝功能,使機體出現消化道功能紊亂、循環功能障礙、免疫功能低下、精神神經癥狀以及皮膚黏膜病變等一系列非血液系統的表現。

貧血是指紅細胞減少和血紅蛋白減低,缺鐵性貧血是指制造血紅蛋白所需要的鐵缺乏,缺鐵性貧血是嬰幼兒最常見的疾病之一,特別是2歲以下的小兒更為多見,尤其是早產兒、雙胎兒。

鐵是合成血色素的重要原料,人體內鐵的來源主要是食物以及衰老的紅細胞破壞后所釋放出的鐵。小兒發生缺鐵性貧血原因有:

(1)體內儲存鐵不足。正常新生兒體內儲存鐵以及出生后紅細胞破壞釋放的鐵一般只夠生后4個月的需要,早產或雙胎新生兒體內儲存鐵少,因而更容易發生缺鐵性貧血;

(2)鐵攝入量不足。嬰兒處于生長發育的最旺盛時期,鐵的需要量也相對地較大,因人乳中含鐵量不足,不能滿足嬰兒的需要,若4個月以后不及時添加含鐵輔食,則易導致缺鐵,牛奶中的鐵吸收率比人奶低,因此,人工喂養的嬰兒比母乳喂養的嬰兒更容易發生缺鐵性貧血;

(3)鐵的丟失過多。長期少量的出血(如鉤蟲病),慢性腹瀉等,會使鐵的丟失增多或鐵的吸收障礙。